数ある光り物のなかでも、独特の魅力があるネオンサイン、最近はおしゃれなカフェなんかでもよく見かけますね。

今回は、ELワイヤーという、手軽にネオン管のような光を再現できる素材を使って、ネオン風のサインボードを作る方法を紹介しようと思います。

ネオン管とELワイヤーについて

ネオン管とは?

ネオンは周期表10番目の元素、理科でやった「水兵リーベ僕の船」の”Ne”です。

気体のネオンに1000V超えの高電圧をかけると発光する性質があり、これをガラス管に閉じ込めたものがネオン管です。

ネオンだけだと赤色の光を放ち、アルゴンや水銀などの混ぜ物をすることで、様々な色が出せるそうです。

本物のネオンサインは、ガラス管を巧みに曲げて、特殊な装置でガスを封入するという職人芸なので、オーダーメイドで作ってもらうと、それなりのお値段になります。設置も高電圧を扱うので資格が必要です。

かなりハードルの高い品物ですが、本物には本物の魅力があるので、一度は注文してみたいものですね。

本物ネオンに思いを馳せつつ、今回はお手軽に好きな絵柄でネオン風のサインボードを作りたい、そんな話です。

ELワイヤーとは?

ELは”エレクトロルミネッセンス(電界発光)”の略で、おおざっぱに言うと、半導体などの材料に電圧をかけると光を放つ現象のことです。

そしてELワイヤーというのは、この材料を紐状にして、電極を取付けた照明素材のことです。

耐久性や寿命や光の強さではネオン管には全く及ばないけれど、加工が簡単で値段も安いし、乾電池でも点灯できるので、DIY向きな面白い素材です。

というわけで、今回作るのはネオン"風"サインです。

ELワイヤーは、Aliexpressで探すと単3電池用のインバーターも付属して1m約180円、5mなら約330円くらい、やすい! 色の種類も豊富でいいですね。

船便なので、長いと1か月くらいかかりますが、値段が値段なのでとりあえず全色注文しておいて、忘れた頃にドサッと届くなんてのもなかなか楽しいです。

用意するもの

材料

- 好きな色のELワイヤー

- 少し余裕をを見込んだ長さを用意しましょう、余ったぶんは切れますが、足りない場合に継ぎ足すのは大変です。

- Aliexpressだと安い代わりに配送に数週間かかります。すぐ作りたい場合はAmazonなどでも買えます↓

- 2mm厚くらいの板(アクリルなど)

- ホームセンターやハンズで手に入ります、ネットで買うなら「はざいや」さんがオススメ。www.hazaiya.co.jp

- 黒色3Φの熱収縮チューブ

- 瞬間接着剤

- 100均のでOK、ゼリータイプは白化(接着した周りが白く汚れる)しやすいので、液状タイプがおすすめです。

- また、銘柄によって固定力に差があるので、比較実験をしてみた結果、シアノアクリレート100%のものがベストです。 www.creativity-ape.com

道具

- 板に3Φの穴を空ける道具

- 3mmのドリルなど。可能ならCO2レーザー加工機が使えると楽ちんです。

- ハサミ

- ELワイヤーの余分のカットと、熱収縮チューブをカットするのに使います。

- ライター

- 熱収縮チューブを収縮させるのに使います。

- 扇風機

- 白化現象でアクリル板が汚れるのを防ぎます。

- 爪楊枝的なもの

- 接着剤を塗るためのヘラとして使います。

作りかた

デザインを決めよう

まずは図案を用意しましょう。 線画で、なるべくごちゃごちゃしていないものが作りやすいです。

実際のネオンサインを参考にして、イメージを膨らませるのがおすすめです。

参考書籍としておすすめなのはこちら、「最強のネオン本」との紹介文の通りで、すごいボリュームの写真集です。

あとは、街に出て本物のネオンサインを観察してみるのもおすすめです。

今回は、このブログのマスコットキャラクター”創作意欲と物欲にまみれた猿”を作ってみることにしました。

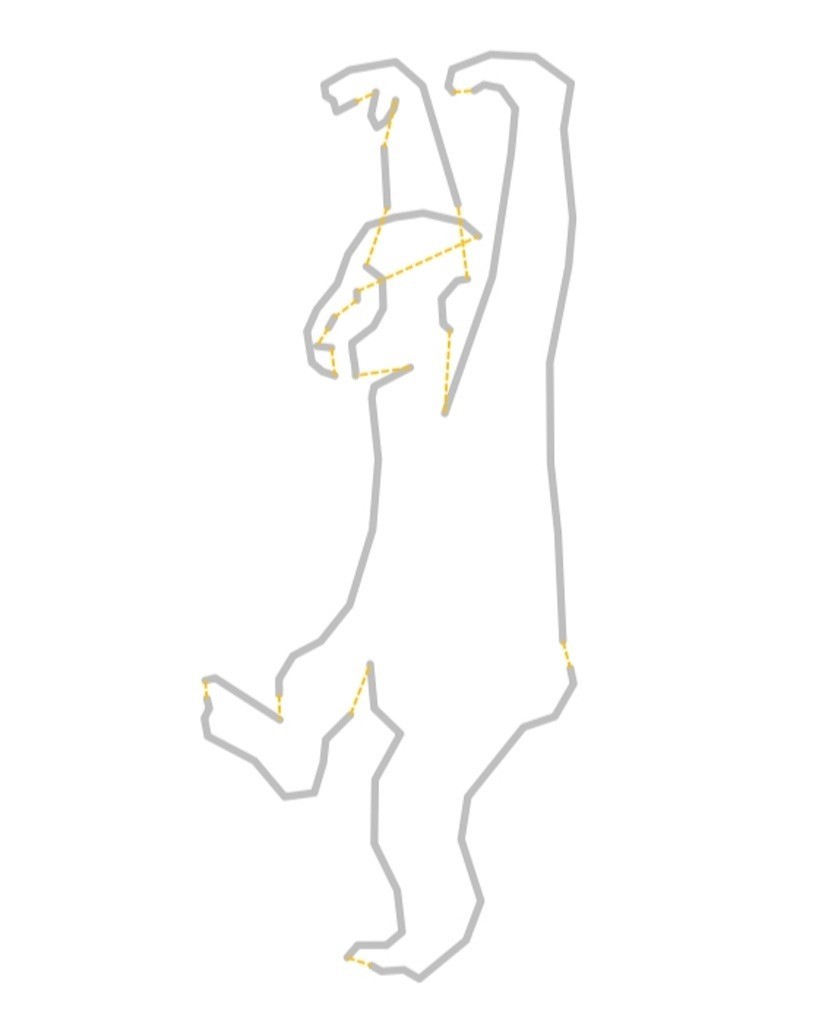

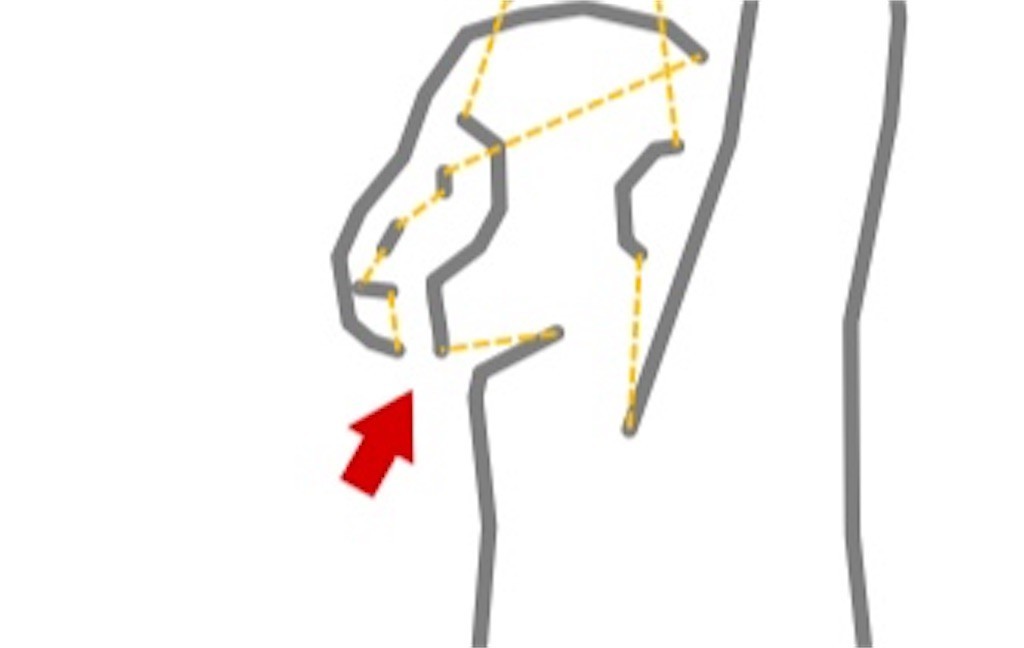

ワイヤー を通すパスを考えよう

次に、ELワイヤーの取り回しを考えます。

刺繍の要領で、見せたい線はオモテを通し、見せない線は穴を開けてウラに通します。

鋭角に曲げたいときは、頂点でいったん裏に回してから方向転換すると、きれいに収まるでしょう。

あとは本物のネオンサインを参考にしながら、それっぽさを出していきましょう。

ところどころ隙間を空けていくと、よりネオンサインっぽさが増すと思います。

板に穴をあけよう

準備が整ったら、各ラインの両端に穴をあけていきます。

アクリル板にドリルを使う場合は、力をかけると割れやすいので、様子を見ながらゆっくりやりましょう。

僕はCO2レーザーを使いました。レーザーを使う場合は、ついでに下絵も薄く刻印しておくと、後の工程が楽です。

ドリルで穴をあけた場合も、青色など目立たない色の細い油性ペンで、下絵を書き写しておくと良いです。

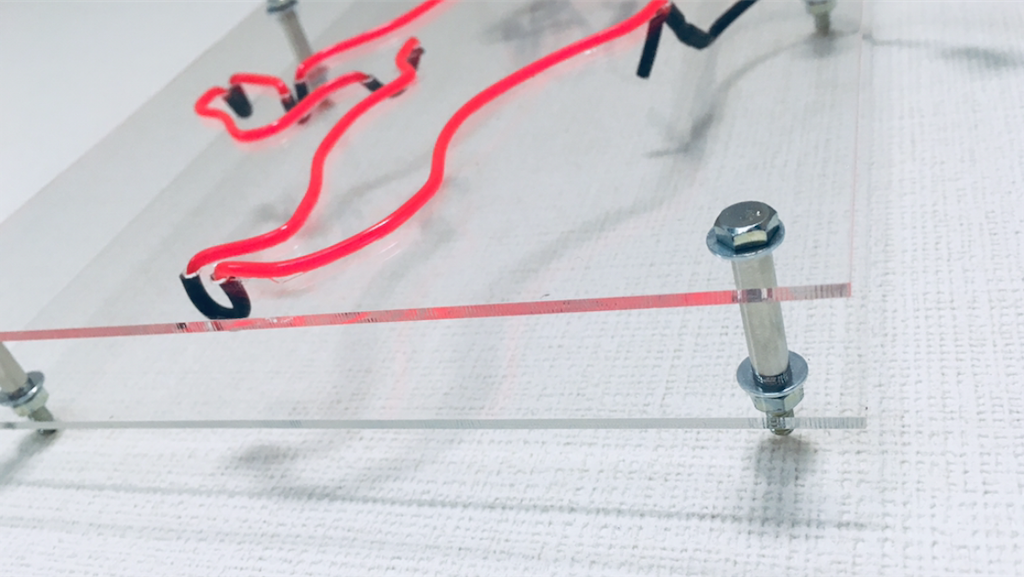

始点を結束バンドで固定しておくと良い

まず、最初の穴の裏側からELワイヤーを全て通してスタートします。

端子がピロピロしていると、作業中に変な力がかかって断線してしまう心配があるので、始点の脇に2つ穴をあけて、結束バンドや針金で結んでおくのがおすすめです。

組み立ては丁寧に

ワイヤーを穴に通しつつ、デザイン通りに固定していきます。

完成度の9割がこの工程で決まるので、丁寧に作業しましょう。

短めの直線なら張力だけで固定できますが、曲線や長めの線は、図案に沿って瞬間接着剤で接着していきましょう。

プラスチックの使い捨て容器などに接着剤を少量出しておいて、爪楊枝を使ってELワイヤーの裏面にチョンッと塗り、すぐにアクリルに強く押しつけて、5秒ほど待つと固定されます。

厚塗りすると固まらないので、なるべく少量を薄く塗るのがコツです。

瞬間接着剤は、硬化するときに揮発した成分が周りを白く汚すことがあります。とくに透明なアクリル板を使う場合は、汚れると目立って悲くなります。

風を当てながら作業することで防げるので、扇風機を回しながら作業すると良いです。

あと、ワイヤーの向きによって、中の電極が影になって少し暗くなる箇所ができてしまうので、気になる場合は時々点灯して綺麗に光るか確認しながら進めましょう。

裏に隠す部分は、熱収縮チューブでカバーしていきます。

あとは適宜、おさまりの良いように仕上げましょう。僕はM4のボルト・ナットとスペーサーを使って、サンドイッチ構造にしてみました。

後から見つけたんですが、ラジコン用のアルミスペーサーもなかなか良さそうです。こちらはM3です。

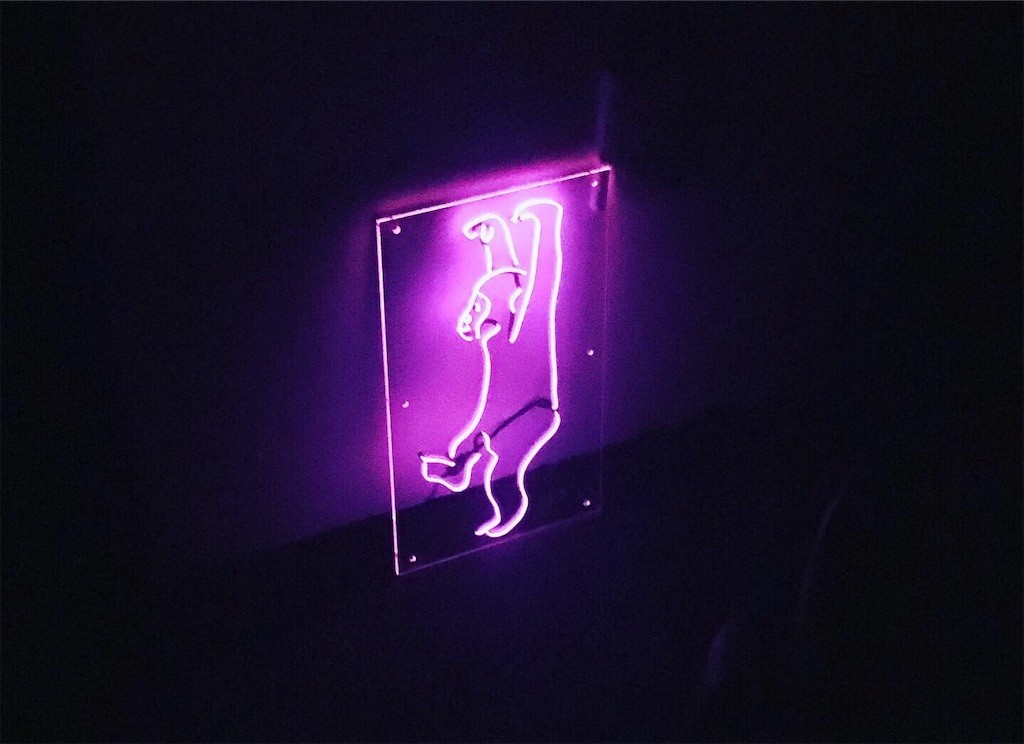

完成!

さあ、なるべく暗めの場所を探して、電源を入れてみましょう。

見ての通り、めちゃくちゃフォトジェニックなので、いろんな暗いところに置いて、ひたすら写真を撮ってるだけで楽しいです。

インバーターがうるさい時は

インバーターのコイル鳴き(ピーって音)が少し気になるので、静かな場所で使いたい場合、何か工夫が必要です。

ホットボンドで覆った程度だと、まだけっこう漏れ聞こえできます。 高い音は主に空気を伝って伝搬するので、箱に入れて密閉したりすると良いかもしれません。

この記事ををもとに加工の手順や注意点、ちょっとしたコツなんかをまとめたワークショップ用テキストの電子書籍版を販売しています。 この記事を楽しんでいただけたら、投げ銭替わりにぜひ!

※PixivIDをお持ちの方はBooth、お持ちでなければnoteがおすすめです。 creativity-ape.booth.pm note.com

さらに、他の作り方との違いもまとめてみたので、こちらもあわせてご覧ください。 www.creativity-ape.com

それでは、今日はここまで。